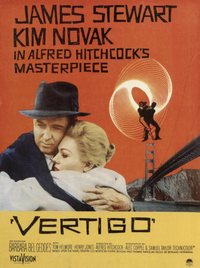

Der Sieg der versiegenden Quelle

(zu Alfred Hitchcocks "Vertigo")

|

Hitchcocks "Vertigo" ist immer mein Lieblingsfilm gewesen. Er ist in mir sozusagen stets vorhanden, wie beschriebenes Papier, wie Seiten in einem Buch, denn eigentlich ist er ein literarischer Film, ein geschriebener Film (er ist ja auch eine Romanverfilmung, aber das ist nicht wichtig), jedoch ist das, worauf er verweist, nicht, wie ja meist in der Schrift, so etwas wie eine Mitteilung. Es ist nicht einfach so, daß "Vertigo" mit filmischen Mitteln eine Geschichte erzählt, das tun Tausende andre Filme auch, und das wäre nicht erwähnenswert. Es ist eher so, daß dieser Film sich erst mit seinen eigenen filmischen Mitteln Schrift, d.h. Verständigung verschafft, und zwar eben nur als Film, der nichts andres sein kann als Film. Es bleibt ihm nichts andres übrig. Er ist keine Rede, die sich auf Zelluloid niedergelegt hat, um uns irgendwann einmal unversehens und jäh anzuspringen. Dieser Film ist Zugang zum Verstehen, der sich sein eigenes Verstehen nicht bloß bahnt, wie ein Zug, der sich seine Fahrt auf Schienen erkämpft, aus denen er ohnedies nicht herausspringen kann (zumindest nicht können sollte) sondern gleichzeitig schon voraussetzt. So wie die weibliche Hauptfigur sich dadurch konstituiert, daß sie zwei ist und doch eine. Diese Heldin ist ihr eigener Zugang und ihr eigener Ausweg, nein: Ausgang gleichzeitig. Sie stirbt zuerst, und dann stirbt sie beim zweiten Mal wirklich, obwohl ja ein Tod, den man überlebt, keiner ist. Sie stirbt sozusagen zum Leben hin, um dann erst, nachdem sie das Leben hat, wirklich zu sterben. (Beim ersten Mal war es mit dem Tod noch nichts, obwohl sie tot war.) Aber sie lebt, stirbt und lebt und stirbt noch einmal sozusagen verschriftet, denn die Bilder sind in diesem Film, glaube ich, Schrift, und wir sind nicht Zuseher, sondern Zeugen, die aber nichts wissen (können). Obwohl jeder es weiß. Es ist ein Rätsel, und es ist kein Rätsel. Dieser Film ist aber auch eine Gerichtsschrift, und die Schrift ist diese Rede, die niedergelegt ("umgelegt") wurde, die nur im Geschriebenen dieses Films funktioniert und die sich nur im Film ihre Verständlichkeit, ihren Zu- und Abgang zu uns ausschließlich in dieser Film-Niederschrift erzeugt. Diese Niederschrift geschieht durch die Subjektivität der männlichen Hauptfigur, die schreibt und schreibt, an einer Geschichte weiterschreibt, obwohl dieser Mann, der ehemalige Detektiv mit Höhenangst, nichts weiß (und obwohl es gar keine Geschichte gibt, die er auch nur wissen könnte!), jedenfalls nicht mit seinem wachen, aber kranken Bewußtsein weiß. Diese Vergötzung der Schrift ist Fetischismus, wie die weibliche Heldin dementsprechend ein Fetisch ist. Der Mann ist zuerst Zeuge, ein unfähiger (impotenter?) Zeuge von Mord und Vertauschung des ermordeten Objekts (nicht Subjekts!), denn die Frau, die ermordet worden ist, ist kein Subjekt, nicht weil sie tot wäre, sondern weil sie für den, der da schreibt, aus dessen Blickwinkel die Geschichte erzählt wird, Objekt ist, Fetisch, das (in diesem Fall: gewaltsame) Einfügen von Unbelebtem ins Belebte, nein, der Austausch von Obsessionen, vom Schöpferwahn des Mannes, der ja alles geschaffen hat, aber nichts schaffen kann (nicht nur als Impotenter, sondern überhaupt), dieser Austausch also, Zug um Zug, von Leben gegen Tod, aus dem der Protagonist die tote Geliebte wieder zurückholt, indem er sie neu erschafft, weil er sie, bevor er sie neu erschaffen hat, buchstäblich (ja, es ist ja Schrift, also buchstäblich!) nicht erkennt. Und er erkennt sie nicht, weil er sie noch nicht erschaffen hat. Erst als die Kosmetikerin mit dem blauen Lidschatten auf dem Wattestäbchen bei Kim Novak, der Hauptdarstellerin, den letzten Gesichtszug der Toten, in ihrer Art Schrift - also der Schminke und der Haarbleichung, dem spiralförmig gesteckten Haarknoten (die sich einwärts drehende Spirale ist ja überhaupt das Sinnbild dieses Films), und dem grauen Kostüm, und sogar die schwarzen Pumps mit den hohen Absätzen, auf denen die Heldin vorgibt, nicht richtig gehen zu können, obwohl sie sie doch immer angehabt hat, sind ja hochgradige Fetischobjekte - wieder hergestellt hat, kann der Mann sie gebären, als eine Lebende, die er dann wegwischt, noch einmal tötet, um seine Obsession mit dem Unbelebten, dem Tod, endlich zu erfüllen. Das Geschenk der Belebung wird zum zweiten Mal abgelehnt. Die Zugänglichkeit zu dieser Lebens-Verschriftung (bzw. ihre Unzugänglichkeit, die eine solche auch bleiben muß, denn Tod und Leben können nicht ein und dasselbe sein, niemals) erfolgt über einen Schöpfungsakt des Mannes, und dieser kann nicht echt sein, denn das was er da geschaffen hat, das gab es ja schon, nur hat er es nicht erkannt, er hat es nicht erkannt, obwohl es jeder im Kino auf dieser Filmschrift längst gesehen hat: Das ist dieselbe Frau, die es gleichzeitig nicht sein kann, weil sie ja tot ist. Der Zugang zu dieser Frau ist, und daher ist das der Film eines Films eines Films, Zugang zum Gewesenen, das unzugänglich ist, weil es eben nie mehr sein wird, oder wird es in diesem einen Fall doch wieder sein? (diese Frau war, ist nicht mehr, wird wieder und verschwindet, indem sie wieder werden mußte, und zwar durch den Mann). Nur der Film kann das. Er "erzählt" es nicht, er ist es. Der Film selbst ist Zugang, weil er sich selbst begegnen kann, ohne sich zu erkennen, denn er läuft ja immer weiter, auch wenn die Hauptpersonen gleich bleiben, wenn sie sich ändern und wenn sie verschwinden. Diese Film-Schrift "Vertigo" sagt, daß etwas war, das, in etwas Flüchtigem wie Film gezeigt und damit bezeugt wurde, die Zeugen schauen alle zu, aber gleichzeitig bezeugt dieser Film ein Sein, das gewesen ist und gewesen ist, indem es erneut beginnt und damit, nein, nicht gleichzeitig, denn im Film läuft ja die Zeit, und die Uhr läuft mit, und damit auch endet, wenn auch nicht gleichzeitig. Das Gewesene wird also bezeugt, am Schluß wird es sogar erklärt, aber die Schrift ist mit unsichtbarer Tinte geschrieben, und, als es erklärt wird, endet es auch schon, als hätte es niemals erklärt werden dürfen. Man kann diesen Film also gleichzeitig als Erzählung verstehen, als Film aber niemals verstehen, weil die Schrift unsichtbar wird, sobald man sie versteht. Dann zieht sich die Quelle, aus der sich der Film abspult, in sich selbst zurück und versiegt. Das ist der Sieg des Films über die Schrift, obwohl dieser Film vielleicht mehr als andere Filme ein Schriftfilm ist.

Erschien im "filmarchiv" Heft 12 30.11.2003 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bilder

aus

http://www.basichip.com/vertigo/main.htm

http://www.widescreencinema.com/vertigo/tour.html

zur Startseite von www.elfriedejelinek.com