Inzwischen. Dazwischen

(zu Einar Schleefs Fotografien)

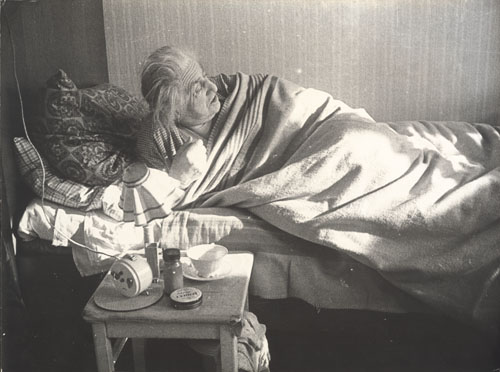

Einar Schleef

Nachbarin (© Schleef Erben)

Ich weiß nichts. Ich verstehe nichts. Das ist einmal das Erste, was von einem Anfang gefordert werden kann. Was ich vielleicht verstehe, ist, daß Fotos etwas festhalten wollen, das ein Ende von etwas und ein Anfang von etwas anderem ist, das aber auch als Anderes begonnen hat und als ein Anderes weitergehen wird. Was davor und danach ist, kann nicht besprochen werden. Was davor ist, ist entwurzelt worden, indem es eingepflanzt wurde, das Gegenteil vom Aktuellen, das ist vielleicht Fotografie. Es gibt immer wieder Fotografen, die das Davor und das Danach vergessen machen wollen. Die Intention dafür muß nicht sein, daß sie ein Wissen über etwas ausschließen wollen, sie wollen vielleicht dieses Wissen nur in den Hintergrund treten lassen, um einen Augenblick, und nur diesen, stattfinden zu lassen, ein Ereignis, ungestört von anderem. Einar Schleef, so kommt es mir vor, faßt in seinen Fotos etwas, bei dem ihm das Davor und das Danach genauso wichtig ist wie der festgehaltene Moment selber. Er ist ja Regisseur geworden, und selbst in seinen Regiearbeiten hat er immer den Moment an-gesagt und gleichzeitig Räume dahinter geöffnet, nein: freigemacht, die ihm genauso wichtig waren wie das Detail des Augenblicks auf der Bühne. Und nichts verschweigt er. Seine Kostüme haben Personen vergrößert UND groß gemacht (riesige Reifröcke, Farthingales aus Blumen, mythologisch überhöhte antike Kämpfer, Rokoko-Hofdamen, nackte Männer in Uniformen, Die Mörderwitwe als Mann, etc.), damit hinter ihnen und vor ihnen etwas nicht ablaufen, sondern sich verstecken konnte, etwas, das aber weitergeht, sich also gar nicht verbergen kann oder nur sehr schwer, denn zumindest daran, daß es sich bewegt, wird man es erkennen als ein Vorübergehendes, das bleiben muß, weil es nicht anders kann. Weil es weg muß: die Farbfotos der U-Bahnen in den Bahnhöfen, die Bahnhöfe ohne U-Bahnen – warum? Vielleicht weil den Fotografen das bereits erfolgte Wegfahren (bzw. das Wegfahren, das gleich stattfinden wird) am meisten interessiert hat? Als Schatten einer Geschichte in dunklen Höhlen muß das, was vergeht, bleiben, darin war Schleef Heiner Müller ähnlich. Schatten einer Geschichte, die jetzt Geschichte ist. Ich war nie in der DDR, außer auf zwei, drei kleinen Tagesausflügen (und ich war auch nie in den USA!), mir bleibt dieses Land so fremd wie ein ferner Planet, der verglüht ist (die USA sind mir nicht fremd!). Aber dieses schattenhafte Gebilde, diese Bleipaste, die Menschen wie Schleef nicht nur durch Einbetonieren, sondern durch das bloße Gewicht der Verhältnisse (Schwer-Kraft müßte man sagen) am Boden, an seinem, des Landes Boden, halten wollte – und sie mußten sich äußerst gewaltsam losreißen, sonst wären sie nie weggekommen –, dieses Gebilde also hat sich seinen Ruf in der Geschichte hart und mühsam genug erschwiegen, denn seine Stärke war das eigene Schweigen, indem sein öffentliches Reden falsch war, weil es sich selbst zuerst verstimmt hat und dann auch noch verschwiegen, so laut verschwiegen, bis man den stummen Ton selbst nicht mehr ertragen konnte. Hinter jedem von Schleefs „Ost“- Fotos (oder wie soll ich sie nennen?) ist also das Verschwiegene, das brüllt, während es in das Fenster von Schleefs Kamera hineinschaut und auf der andren Seite wieder hinaus, in noch lauteres Reden, das noch vorlauter schweigt, und immer so weiter. Das Geschichtliche, ein ständiges Hin und Her, kann besprochen werden, und es kann verkündet werden. Beides ist die Lüge der Geschichtlichkeit, die sich selbst als lebendig behauptet. Die Geschichte ist tot, indem sie lebt. Sie lebt, indem sie tot ist und eben: Geschichte ist. Und die Geschichten, die Einar Schleefs Fotos erzählen, während schicke Unterhosenplakate von H & M bereits an die Mauern der Häuser klopfen, sind jetzt eröffnet wie eine Tüte, in die vieles, nur keine Wunder, hineingestopft ist. Die gezeigten Menschen, Gegenstände, die zernarbten und mit Betonpflastern notdürftig zugeklebten Straßenstücke, die mir z.B. aus der Wiener Nachkriegszeit in Erinnerung sind und die ich hier in einem ganz andren Teil der Welt (falsch natürlich, erstens falsch, weil ich gar nichts kenne, und zweitens falsch, weil sie eben etwas ganz anderes sind, das heißt, etwas ganz anderes bedeuten, als ich mir je vorstellen könnte, und eine ganz andere Geschichte erzählen, eine, die ich auch nicht kenne, was für eine bequeme Ausrede dafür, nichts zu wissen, aber bewährt, ich benütze sie schon seit Jahren!) wieder auftauchen, eigentlich: abtauchen, diese alten Frauen, die ich so gut kenne, obwohl sie es nie sind, die ich kenne (ich kenne sie in Form von Alpträumen. Schleef hat seinen Mutter-Alptraum zu einer riesigen, noch immer anhaltenden Geschichte gemacht, einer Geschichte, die über seinen eigenen Tod hinausgeht, Gertrud Gertrud Gertrud, einer Geschichte, die schon wieder ein Anfang ist, obwohl sie nicht einmal beim Anfang anfängt, obwohl in diesem Anfang der Andere anfängt, nämlich der Sohn, Einar Schleef, der, wie die Mutter, bereits geendigt hat, indem er angefangen hat, und indem etwas über ihn hinaus-, hinweggegangen ist), die Tafeln mit kyrillischer Schrift, auf denen (vielleicht für Analphabeten? Für die Deutschen, die kein Russisch sprechen? Ich habe keine Ahnung …) die benannten Gegenstände noch einmal primitiv gemalt dazugestellt sind, verlegen zusammengekommen wie auf einem Gruppenfoto, dessen Bewohner bald in alle Richtungen davonspritzen werden, um selbst in Stellung zu gehen, die kein Unterstand ist, all das, womit zwar oft Gegenstände und Menschen zu Gruppen oder Paaren zusammengefaßt sind, aber doch immer vereinzelt wirken, und zwar untereinander vereinzelt, auch wenn alte Frauen miteinander lachen und scherzen, vereinzelt, weil sich Menschen (und Gegenstände) niemals auf diese Weise versammeln und aufstellen könnten, all diese hier Versammelten kommen nicht zusammen, gerade indem sie zusammenkommen.

Einar Schleef Russenkaserne (©

Schleef Erben)

Nicht einmal, wenn sie es versuchen würden, nicht einmal, wenn man versuchte, sie zusammenzubringen: es ginge nicht. Alles Zeichen, die ich nicht kenne. Sogar diese schlichten Zeichen, die jedes kleine Kind erkennen würde, deute ich sicher falsch. Wie gesagt, und ich sage ununterbrochen etwas: Ich weiß nichts. Vielleicht sage ich so viel, weil ich nichts weiß, und weil dieses Nichtwissen mir in den Ohren gellt, und ich habe die Illusion, es davonschreiben zu können, damit endlich Ruhe ist. Schleef, der inzwischen endlich Ruhe hat, hat offenbar manisch fotografiert, damit keine Ruhe sein sollte. Er hat auf dem Theater immer alles gemacht, Inszenierung, Bühne, Kostüme, die Menschen hätte er am liebsten auch noch gemacht, und er hat sie zur Verzweiflung getrieben, weil sie ja wußten, daß sie schon gemacht waren, wenn sie auch vielleicht noch keine gemachten Männer und Frauen waren. Und, ich denke es mir nur, ich weiß ja, wie gesagt, nichts: Vielleicht waren die Fotografien, die er ständig gemacht hat, dazu da, ihn loszusprechen. Bei Handwerksburschen hat man früher, wenn sie die Gesellenprüfung gemacht haben, gesagt, sie seien freigesprochen worden (dann durften sie selbständig ihr Handwerk ausüben). Einar Schleefs Fotos sind für mich eine eigene Freisprechanlage, nur für ihn. ER hat die Hände frei, um seine Kamera zu betätigen (die große Fluglinientasche oder was das war, hängt ihm über der Schulter, immer), ein Sprechen summt und hallt und schreit wahrscheinlich ununterbrochen in seinem Kopf, so stelle ich mir vor, aber er hat keine Macht über das, was er abbildet. Allerdings hat das von ihm Abgebildete auch keine Macht über ihn. Auch wenn es die Macht ist, die ihn bestimmt hat, diese Kleinstadt Sangerhausen und alles in ihr. Er betritt mit seinen Fotos einen Raum, den er nicht selbst geschaffen hat, sondern einen, den er vorgefunden hat. Jedes Foto ein neuer Anfang. Die kleine verkrümmte Bücherecke ein Anfang, jedes Geschäft kein Geschäft – was man ihm gleich ansieht –, sondern bloß ein Anfang. Aber auch der Hudson River in New York ein Anfang. Gabi oder die alte Mutter in der Badewanne – ein Anfang, ein erstes Foto, dahinter und davor eine sehr lange Geschichte. Und das Dahinter ist ja doppeldeutig: hinter dem Foto und hinter dem, was drauf ist, wenn es auch nicht darauf besteht, darauf zu sein (und das Allerletzte, worauf die Dargestellten Wert legen würden, wäre: gut drauf zu sein). Sosehr Schleef auf der Bühne auf etwas bestanden hat, und wenn es Wochen dauerte, bis er es bekam, sosehr besteht er jetzt darauf, daß er nicht auf etwas bestehen muß, weil er es davor und danach je schon hatte. Das Foto – ein Kampf darum, den Anfang wie das Ende endlich verlassen zu können? Weil man nicht ändern kann, was man vorfindet? Weil es einen schon geändert hat, bevor man überhaupt angefangen hat? Aber es gibt ja auch Fotografien, die der Künstler arrangiert hat, oder? Aber auch sie, trotz Schleef’scher Inszenierung, ein Fortdauern, nicht durch die stille Fotoexistenz, sondern durch das, was dahinter ist, durch das Dahinter, das, als Anfang wie als Ende, das Ernsteste ist, was es gibt. Fotos sind der Beweis, daß etwas IST. Obwohl sich jedes Etwas durch sich selbst als etwas erweist, das festzuhalten wäre, bis ein dick gepackter Bleikuchen, das Gewicht nicht nur an Schleefs Füßen, das Entkommen verhindert, indem er, dieser bleischwere Klumpen, es erst ermöglicht. Als Hindernis das Entkommen ermöglicht, sonst wäre es ja kein Entkommen, sondern ein simples Fortgehen (oder Fortgeführtwerden, nicht ein: Vorgeführtwerden). Das Anschauen von Fotos, diesen Fotos, ist kein Zeitvertreib, denn nicht einmal Zeit können sie vertreiben, diese Bilder, das Anschauen der Fotos ist auch ein Inzwischen, während die eigene Zeit vergeht, ein Inzwischen, in dem man erkennt, daß auch woanders, überall, die Zeit vergeht, nicht unbedingt, weil Ereignisse in ihr stattgefunden haben, sondern weil etwas, das ich nicht weiß, Sie aber auch nicht wissen können, auch wenn Sie mehr wissen als ich (was nicht schwer ist, da ich ja gar nichts weiß), für jeden, der schauen kann, etwas wie ein Gegenüber, egal, was das ist, konstituiert, das, stellvertretend für einen selbst, den Raum in die Zeit übergehen läßt, und die Zeit ist jetzt still. Endlich. Hoffentlich bald! Es ist ja ein Foto. Und das Foto hält der Zeit endlich den Mund zu. Die Zeit erträgt es nicht, daß es viele Zeiten gibt, daß jeder seine eigene hat, die vergeht, und zwar als Anfang und Ende gleichzeitig, in der Fotografie, innerhalb der Fotografie, und da ist dann schließlich, wenn man genug fotografiert hat, wenn man oft genug festgehalten hat, was man kennt, damit man es nicht mehr kennt, dieses Gegenüber, das eben alles ist, was man nicht kennen kann, weil man es zu kennen glaubt und als Wissen mißdeutet, und weil man ohnmächtig gegenüber dem Wissen ist (allerdings vielleicht nicht blind!), bis man schnell wieder ins Foto hineinflüchtet. Und bei Schleef ist Das Bild Das Wort, und das Wort ist das Bild. Und das Wort ist das Flüchtigste (deshalb war ja auch im Anfang das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott gibt es nicht, er ist auch niemals ganz bei sich, weil ja bereits das Wort ganz bei ihm ist. Er IST das Wort), was es gibt, und, um dem Flüchtigen zu entkommen, hat Schleef, einer der größten Wortebändiger, die es je gegeben hat, die Fotografie gewählt, in der das Sein sich ihm übergeben, nein: überantwortet hat (also Frage und Antwort in einem), sodaß er eine flüchtige Illusion haben konnte, es gehöre alles nur ihm. Und so übergibt dieser geniale Mann, dem so oft Herrschsucht und Herrschaftssüchtigkeit vorgeworfen worden ist, natürlich vollkommen zu Unrecht dieser Vorwurf, so übergibt also dieser Einar Schleef die Herrschaft freiwillig an einen einzigen Augenblick, der nicht herrschen kann, weil er ja das Flüchtigste überhaupt ist. Das sind für mich Einar Schleefs Fotografien: Der Ernst von Anfang und Ende und das Dazwischen.

Einar Schleef

Werbung (©

Schleef Erben)

Text für "Einar Schleef. Kontaktbögen. Fotografie 1965 - 2001". Herausgegeben von Harald Müller und Wolfgang Behrens im Auftrag der Akademie der Künste. Theater der Zeit, Berlin 2006. 256 S., 28 EUR, woraus auch die obigen Bilder entnommen sind.

Ausstellung: Einar Schleef. Kontaktbögen. Akademie der Künste, Berlin. Pariser Platz 4. 5. Februar - 2. April 2006

5.2.2006

zur Startseite von www.elfriedejelinek.com