Ritterin des gefährlichen Platzes

Ich

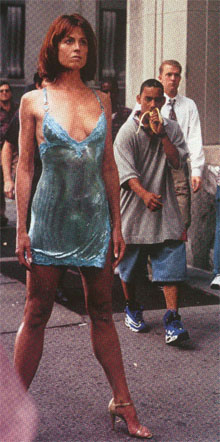

sehe in Harper's Bazaar eine Frau, 1,80m groß, scheinbar ungeschminkt,

mit entschlossenem Gesicht und deutlichem unteren Vorbiß, der diese

Entschlossenheit noch betont, beinahe nackt unter einem durchsichtigen

eisblauen Minikleid von Versace. Die Beine sind muskulöser als bei

einem Model üblich, die Frau ist ja auch keins, sie ist eine berühmte

Schauspielerin und heißt Sigourney Weaver, und vor einem Jahr hat

sie (es ist die Oktobernummer '96) ihre Haut, die in den "Alien"-Filmen

bereits ziemlich viel aushalten mußte, wieder einmal zum Markt getragen.

Die Haut scheint sich seit dem letzten Mal erholt zu haben. Auf der nächsten

Seite trägt sie ein, ebenfalls durchsichtiges, aber dafür bodenlanges

Kleid von Dolce & Gabbana, mit Tigerstreifen gemustert. In dem Interview,

das dazu abgedruckt ist, spricht die Frau über Sex, anläßlich

eines Theaterstücks, das dieses Thema zu haben scheint, und in dem

sie die Hauptrolle spielt. In den Alien- Filmen spielt Sex keine Rolle.

Stattdessen spielt Sigourney die Hauptrolle.

Sigourney

Weaver, Photo: Harper's Bazaar

Es ist erstaunlich, in wie vielen Räumen man Menschen vorfindet, und man erkennt sie dennoch an ihren Gesichtern, die uns manchmal direkt liebgeworden sind, vor allem, wenn sie Filmschauspielern gehören, die man einfach überall wiedererkennen würde, nur vielleicht nicht, wenn sie einem im eigenen Stammlokal entgegenkämen, denn das sind von Natur aus gewiß keine entgegenkommenden Leute. Sie sind uns dauerhaft entzogen und doch, in den Zeitschriften, scheinbar zum Angreifen nahe, wenn sie auch niemals handzahm werden. Das geschieht im allgemeinen dadurch, daß der imaginäre Raum auf der Leinwand immer, selbst wenn er alltägliche Genreszenen zeigt, vom Raum des Alltäglichen getrennt ist. Er fordert die Betrachter auf, danach zu greifen, aber diese ungreifbare, ungerechte Verteilungsgleichung geht nie auf, es ist, als tauchte man seine Hand in Wasser, das ja immer ausweicht. Ist schon der Raum, in dem man lebt, obwohl naturwissenschaftlich recht genau definiert, selbst an der Stelle, an der wir uns aufhalten, deswegen dort noch nicht fester oder dichter, so könnte man dem Geschehen auf einer Filmleinwand, die aber schon das einzige Dichte und Feste am Film ist, an keiner Stelle eine größere Dichte oder Ballung zusprechen, egal, was im Film gerade passiert. Es rauscht vorbei, nicht zu fassen, was da geschieht. Ist der Film ein Krieg der Welten zwischen dem Realen und dem Irrealen, das für uns aber real zu sein hat, je realer desto lieber? Und je unwahrscheinlicher das Irreale des Films ist (am unwahrscheinlichsten naturgemäß in Science-Fiction-Filmen, die ja den gesamten Weltraum mit einbeziehen, also unseren Planeten verlassen), umso mehr bemühen sich die Regisseure, besonders real erscheinen zu lassen, was da gezeigt wird. Möglicherweise damit wir umso leichter Beziehungen zwischen dem Gezeigten und unserer Realität herstellen können.

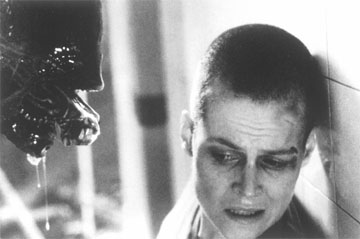

ALIEN3 (David Fincher, 1992, Photo CentFox), aus METEOR, 1997, 11

Vielleicht

rührt die unwillkürliche Scheu, ja Angst, die man normalerweise

bei den Kampfszenen mit diversen Monstern (und die "Alien"-Filme

gehorchen ja dem uralten Schema Mensch gegen Ungeheuer, welches eben nicht-menschlich

ist) empfindet, von der Ahnung her, daß es auch hinter dem Raum,

in dem sich diese Kämpfe abspielen, (so sehr wir auch wissen, daß

es ihn gar nicht gibt), noch einen weiteren geben könnte und dahinter

dann noch einen und so fort, Räume, die einen einzusaugen drohen,

und in denen nichts geschieht, das sich noch auf den Realraum beziehen

würde - es sind ja schon die Welt der Zuschauer und die sich erhellende

Leinwand, auf der einem etwas "erscheint", Räume, welche

in vollkommenster Trennung voneinander existieren - und dann ist da ja

noch das Geschehen auf dieser Leinwand: Das wäre dann ein weiteres

Kontinuum, das sich nicht mehr definieren läßt, weil die Eigenschaften

unseres Lebensraumes darauf nicht zutreffen, auch wenn uns vieles bekannt

vorkommt. Daß uns das, was dort oben alles möglich ist, Angst

macht, wäre die einfachste Erklärung. Aber vielleicht ist ja

alles ganz anders und das, was man als Leere bzw. Räume unterscheidet,

sind Teil von ein- und derselben Mechanik: Die ursprüngliche Naturhaftigkeit

dieser Räume, auch derer, die, im Sci-Film, erst erobert werden müssen,

wäre längst gezähmt durch Fleiß und Industrie, und

die Verursacherin von alldem wäre: Eine Firma, die alles in der Hand

hat und die Räume durch ihre Kolonisten, ihre Fracht- und Handelsschiffe

sowie ihre Abgesandten jeder Ordnung, von der Kommandantin bis zum Androiden,

der natürlich von Den Herren Der Firma hergestellt und programmiert

worden ist, zähmen und beherrschen will, wozu? In erster Linie natürlich

um sie auszubeuten. Der US-amerikanische Romancier Thomas Pynchon (DER

Autor der paranoischen Weltverschwörung, der die "Alien"-Filme

erfunden haben könnte und vielleicht auch erfunden hat) hat, präzise

wie kaum ein andrer vor ihm, von der Naturhaftigkeit (alles an ihnen hängt

zusammen, eins ist mit dem andern verknüpft, und der Zusammenhang

ist die paranoische Verschwörung, und das einzige, das schlimmer

ist als Teil der Verschwörung zu sein wäre: nicht Teil der Verschwörung

zu sein) der großen Konzerne gesprochen. In "Gravity's Rainbow"

ist die Rede vom Schöpfer des kartellisierten Staates, dem später

ermordeten deutschen Außenminister und Sohn des Begründers

des ersten großen Elektrizitätskonzerns AEG, Walther Rathenau,

der, durch die Verknüpfung horizontaler mit vertikalen Strukturen,

dessen Verkünder und Architekt war (allerdings als Sozialutopist,

sozusagen als "guter" Vater seiner Angestellten, während,

ebenfalls in der Weimarer Republik, Alfred Hugenberg, der dazu auch noch

die öffentliche Meinung, die Presse und die Filmstudios, und damit

im wahrsten Sinn des Wortes die Menschen selber besessen hat, vielleicht

als "böser" Herrscher fungieren könnte), gleichzeitig

aber letztlich auch der Auslöser Der Universellen Paranoia. Im modernen

Nachkriegsstaat (gemeint sind nicht nur die beiden Weltkriege, sondern

ALLE Kriege, die anschließend, auch wenn noch partiell gekämpft

werden mag, immer vom Geschäft abgelöst werden, wie nicht zuletzt

die Frachtschiffer in "Alien" uns zeigen) würde keine politische

Gruppierung mehr als Siegerin hervorgehen, sondern eine rationale Struktur,

in der das Geschäft die wahre, die rechtmäßige Autorität

darstellte - eine Struktur, die, wenig überraschend, auf dem basieren

würde, was Rathenau und, mit noch weiter reichenden Konsequenzen,

Hugenberg in Deutschland aufgebaut haben.

Daraus folgt, daß hinter jeder Macht eine weitere stehen muß,

und ihren Eroberungen entsprechen, konkretisiert, alle diese Räume,

hinter denen immer schon die nächsten warten, hüben wie drüben.

Es gibt Die Firma, einen gesichtslosen Kraken, eine Organisation, die

mehr weiß als alle übrigen, weil sie alles steuert, und Die

Firma kennt auch die schreckliche Struktur hinter all den Eroberungen,

hinter all den Fassaden von Vielfältigkeit, Marktwirtschaft, Kolonisierung,

Furcht und Strafe. Und vielleicht hat Die Firma das Alien selbst gebaut

bzw. gentechnisch gezüchtet? Egal wozu. Um Menschen an ihm zu erproben

oder es an Menschen zu erproben. Vielleicht besitzt Die Firma das alles,

was sie zu erobern und auszubeuten vorgibt, bereits und will nur Menschen

und Androiden billig entsorgen, so wie die I.G. Farben, das Kartell, das

sich in Auschwitz, scheinbar widersinnig und gegen die eigenen Produktionsinteressen,

wie z.B. Hannah Arendt nachweist, zur Vernichtung, nicht zu Arbeit und

Produktion niedergelassen hatte. Der Paranoia sind keine Grenzen gesetzt,

sonst wäre sie ja keine. Und immer ähnlicher wird, was Menschen

gemacht haben und machen können, dem was sie nicht machen können,

außer bei Zeugung und Geburt: Natur, zumindest ihre Nachahmung.

Aus Kohlenstoff entstehen organische Verbindungen, entsteht der Benzolring

(ein Gebilde von eigener Schönheit), so hat es angefangen. Inzwischen

wächst Das Kartell selbst organisch, es kann nicht anders, wie die

Natur, und die einzige Konstante in den Alien-Filmen ist die Heldin, Ripley,

Sigourney Weaver, sie ist die einzige, die immer gleich bleibt, nicht

einmal altert, denn sie reist ja so durch die Zeit, daß diese, für

sie, nicht vergeht; alles andre ändert sich, sogar die Tochter altert

und stirbt schließlich als alte Frau (in der Kinofassung geschnitten).

Doch, wie in einem entropischen Vorgang, kann man eine paradoxe gegenläufige

Bewegung wahrnehmen, daß nämlich, je mehr Sigourney rackert

und arbeitet, je mehr sie plant und lenkt (einmal mit Der Firma, einmal

gegen sie. Ist sie die Firma? Ist die Firma sie? Weiß sie überhaupt

von den Machenschaften Des Kartells? Ist sie Teil davon?), nur die Unbelebtheit

wächst, die Beteiligten immer häufiger sterben (die kleine Newt,

die gerade noch, in Teil 2, gelebt hat und liebevoll zur Ruhe gebettet

wurde, ist zu Beginn von Teil 3 durch eine Crashlandung einfach tot und

aus, weg mit ihr!) und alles immer tiefer in einen Todesschlaf zu sinken

scheint, zu allererst Sigourney selbst, die immer resignierter, starrer,

immer steinener zu werden scheint, obwohl sie doch der Angelpunkt von

alldem ist. Und dem Kartell, das alle, auch ihre Fäden zieht, was

sie selbst möglicherweise vergessen hat, vielleicht aber auch nicht,

entspricht eine Film-Firma, die, wie naturhaft, immer neue "Alien"-Filme

produziert, die einfach nicht aufhören kann, warum? Weil es sich

längst verselbständigt hat? Weil sie immer noch Geld damit verdienen

können? Fast scheint letzteres wieder eine zu banale Erklärung

zu sein.

Das alles zu zeigen, ist in letzter Konsequenz nur im Sci-Film möglich,

denn nur in diesen Filmen besitzen die gezeigten Räume (jeder von

ihnen seinerseits auch wieder vieldimensional) gleichzeitig die größte

Realität wie die größte Irrealität, und keine andre

Filmgattung kann die Räume, die Verschwörung Dahinter dermaßen

plastisch bis in allen Einzelheiten evozieren. Dieses Dahinter muß

allerdings dann allein aus sich selbst heraus zeigen, welche Regeln in

ihm gelten: Es sind Regeln, die irgendwelche Leute aufgestellt haben,

die nicht genannt zu werden wünschen, auch wenn sie gezeigt werden.

Sie haben keine Ähnlichkeit mit Spendern, die gerne ungenannt bleiben

möchten. Uns Zuschauern sind die Erfahrungen jedenfalls nicht gegönnt,

die Sigourney Weaver in den Alien-Filmen machen muß, sie erfährt

das alles an unserer Statt, wir würden sowas nicht im Traum erleben

wollen, wie man so sagt, aber anschauen wollen wir es uns schon, und wäre

es zwischen den vor die Augen gehaltenen Fingern hindurch. Was wir dort

aber wirklich sehen könnten, die totale Macht, der wir längst

verfallen sind, das wird uns als möglich gezeigt, weil in diesen

Filmen einfach ALLES möglich ist, nur damit man vergißt, daß

Tod in noch mehr Tod verwandelt wird, damit man dieses Prinzip unter sehr

viel Technik (das heißt: sich Auskennen mit etwas) und Effekten

gleichzeitig wieder verbergen kann. Solange wir aber nicht versuchen,

die Regeln in ihrem imaginären Raum hinter der Leinwand zu entziffern,

solange werden wir auch nicht entschlüsseln können, was diese

Schauspielerin dort auf der Leinwand tut. Doch das ist erst der Anfang.

Wir werden es nie wissen, und wenn wir in das Innerste ihrer Moleküle

vordringen würden. Es ist nur logisch, daß in Teil 4 die Heldin

Ripley aus Molekülen und DNA wieder ganz neu zusammengesetzt wird

und selbst nicht weiß, wer oder was sie ist, Untier oder Mensch.

Eine zweite, äußerlichere, Komponente ist, daß es Ripley

inmitten all des planetarischen Schutts und Mülls, den die Entropie

bereits hinterlassen hat, hinter all den Ursachen und Wirkungen, die man

hierzulande "Geschichte" nennt, aber in Wirklichkeit läuft

die ja Dahinter ab, eben hinter den Räumen, die uns zugänglich

sind, oft schwerfällt, überhaupt etwas zu tun, denn in diesen

Filmen ist die Leinwand meist sehr vollgeräumt, als wäre sie

mit einer wild gemusterten und auch noch lebendigen! Tapete zugeklebt,

von der sich die Heldin und ihre Mit-Spieler, die kleine Newt, Bishop,

der Androide - der zuerst nichts als ein sehr hochentwickelter (hoch-

"gezüchteter"!) Roboter ist, aber im Lauf der Filmhandlungen

immer menschlicher wird, bis er der Menschlichste von allen geworden ist,

Mensch und Maschine gleichzeitig, ein Schöpfergeschöpf, denn

jetzt merken wir es erst: der Androide hat ja die ganze Zeit das Gesicht

seines Meisters gehabt! (doch da ist schon wieder ein ganz andrer Raum,

in dem dann der Meister das Gesicht und das Innere seines Geschöpfs

angenommen hat, vielleicht weil er inzwischen verstorben ist?) - und die

Kämpferinnen und Kämpfer (alle scheinbar dem gleichen, androgynen,

muskulösen Geschlecht zugehörig mit Ausnahme des Kindes, das

als einzige eindeutig weiblich ist und auch so erscheinen darf - eine

Umkehrung der Legende vom noch "geschlechtslosen" Kind) nur

undeutlich abheben können; ja, sie müssen alle wild herumfuchteln,

schwitzen, Flammen werfen, schießen, rackern, um sich den Raum der

Leinwand irgendwie freizukämpfen und damit ihren Weg - anders übrigens

in Teil 3, "in der Strafkolonie", denn da haben die Protagonisten

überhaupt keine Waffen, außer den primitivsten, die man schon

in der Steinzeit hatte, und da müssen sie, die, beinahe vollständig

ausgezogen (stripped to the bones) und dazu sogar kahlgeschoren sind (was

die Androgynität natürlich bis zum Äußstersten steigert),

ihre Körper selbst als Waffen einsetzen, also: sich buchstäblich

selbst als Pfand einsetzen. Den Platz auf der Leinwand Einräumen,

Vollstellen, heißt, daß erscheinen darf, was je schon da,

was "auf Zelluloid gebannt" ist, um uns auf unsre Plätze

im Davor zu verweisen. Sich Platz auf der Leinwand zu schaffen, bedeutet,

von der Seite der Akteure her gesehen, ein vielarmiges amorphes Ungeheuer

von ihr erst mal zu vertreiben, das einfach überall ist, und scheint

es einmal nicht zu Hause zu sein, entsteht natürlich die Spannung

dadurch, daß man weiß, es ist da, aber werden die es noch

rechtzeitig finden? (na, die Filmmusik hilft ihnen wenigstens dabei),

ein tentakelbewehrtes Schauergeschöpf, zusammenschmelzend, schon

bevor es wirklich verbrannt wird (das alte Schicksal von Hexen!), ein

schauerlicher Embryo, über den sich Ripley, noch im Flammensturz,

mit dem sie die Welt rettet, sich aber mitsamt ihrem "Kind"

vernichtet, irgendwie beinahe sorgend beugt - die absolute Parodie auf

die Jungfrau Maria und das kleine Jesuskind. Das Ungeheuer wird, auch

wenn es wie ein Blitz herumzuckt und partialisiert auftaucht - wahrscheinlich

damit man das "Gemachte", Gebaute, Gebastelte der Sache nicht

allzu genau unter die Lupe nehmen kann - , also nur ein Stück Schwanz,

ein, zwei Sekunden der Kopf, etc. zu einem beweglichen Hintergrundmuster,

da es ja "überall" sein kann und überall ist, aus

dem heraus der Star Sigourney, die Anführerin, und ihre Mitspieler

sich Breschen schlagen müssen, um überhaupt einmal anständig

filmschauspielen zu können. Die Filmkunst setzt ja, wie jede andre

Kunst, bei der etwas entsteht, "gemacht" wird, ein Werk in Gang,

das alles um es herum verdrängt; manchmal kann man dieses Werk auch

Wahrheit nennen, jedenfalls besteht es aus Gängen und Räumen,

die aus dem unbewegten Raum herausgeschlagen werden.

Brigitte Helm und Heinrich George in METROPOLIS (Fritz Lang, 1926, Photo ORF), aus METEOR, 1997, 11

In Fritz Langs "Metropolis" von 1926 entsprechen diesen Tentakeln des Ungeheuers, des "Aliens - des Fremden", die bemalten, als Modelle gebauten, mit Spiegeln trickbelebten Gänge der Arbeiterstadt Metropolis, bei der Oben und Unten, Herrscher und Arbeiter, streng getrennt sind, und der Herrschersohn ist der Verbinder zwischen den beiden Sphären, der Wanderer, der die Bresche schlägt. Wie lebende Greifarme durchziehen die futuristischen Verkehrslinien das Filmbild, und die Arbeiter (Ernst Jünger bringt "Der Arbeiter" erst 1932 heraus, muß aber, denke ich mir, auch von diesem Film beeinflußt worden sein) füllen, fuchtelnde Wasserfluten, den Raum dann irgendwann einmal vollständig aus; die lebendigen Menschen verkitten sozusagen allen Raum zwischen den Verkehrsadern und den Verkehrsmitteln zu einem Ganzen, aus dem nichts mehr zu entfernen ist. Ja, die Straßen werden förmlich zu Menschen, die, vielleicht aus Angst vor der Leere, und aus Angst, daß es hinter der Leere noch eine weitere, viel umfassendere, geben könnte, in dieses Vakuum gesogen werden und dann das Eigentliche des Filmraums werden, sein Negativ, ein andres als jeder Film "natürlich" (ohne Negativ kein Positiv!) hat und haben muß. Bewegung entsteht durch eine intrikate, aber im Grunde simple Einzelchoreographie der Protagonisten, vor allem der Schauspielerin Brigitte Helm, die ja in einer Doppelrolle auftritt: jener der (heiligen Jungfrau - wieder eine!) Maria und des dämonischen, von einem Menschen geschaffenen Roboters, der Marias Züge trägt, darunter aber vollständig aus schimmerndem Metall besteht und die Massen zur Revolution aufhetzt, welche nur darin besteht, daß sie sich selbst, ihre Behausungen und ihre Kinder zerstören wollen. Das ist das Negativ der Revolution, die doch als Positiv gedacht war, aber nicht etwas Negatives, in das sie umkippt, sondern das "naturgemäße" Negativ, wie beim Film. Aber immerhin: in "Metropolis" ist der Herrscher, ist Die Firma noch zu sehen, so wie man die Rathenaus und die dämonischen Hugenbergs noch gekannt hat, in den Alien-Filmen zeigt sich der Konzern nicht mehr, nur seine Abgesandten zeigen sich noch. Die Katastrophe von Metropolis wird im letzten Moment von der hl. Jungfrau und dem mitfühlenden Unternehmerssohn verhindert, endlich einem, der die Parsifal'sche "Mitleidsfrage" einmal stellt (die Verbindung von Hand und Kopf, also Handarbeit und Kopfarbeit, "das Herz", und ohne dieses kann gar nichts gelingen, wie Fritz Lang sagt, vor allem das Atmen nicht, wie ich sage), die Revolte wäre "natürlich?" in jedem Fall, wie wir inzwischen vom Realraum ja gelernt haben, nicht gut ausgegangen. So. Der Feind kommt entweder von außen, das ist die harmlose Variante, oder von innen, dann wird es interessant (wir werden sehen, daß Metropolis wie Alien Mischformen sind und nicht zuletzt daher ihre Faszination beziehen), denn dieses Innen ist nicht einfach das Innere der Menschen, sind nicht einfach seine bösen oder guten Triebe und Pläne, sondern ihm entspricht eben auch ein ganz anderer Raum als der, den man sehen kann. In den "Alien"-Filmen kommt das Ungeheuer gleichzeitig von außen wie von innen, denn es wird fast immer erst als Ungeheuer erkannt, wenn es, geifernd, spuckend, fauchend, triumphierend, aus den Wirtskörpern, die es dabei zerfetzt, nach der Art eines Springteufels herausfährt, ausfährt wie ein böser Geist. Allerdings muß es zuvor in die Menschen hineingekommen sein. Wie löst Fritz Lang das Problem, seinen künstlichen Menschen, der ja auch von außen wie von innen kommt, ein Gemachtes ist wie etwas, das unerkannt "unter den anderen lebt" und als fremde Art nur vom Liebenden erkannt wird, seinen Roboter, der Marias, des Mädchens Züge trägt, einmal als Menschen, einmal als ins Verderben lockenden Dämon zu zeigen? Die Hexe Maria, das Böse schlechthin also (wichtig wäre zu sagen, daß Maria und Maria/Dämonin nicht nur identisch sind und natürlich von ein- und derselben Schauspielerin gespielt werden, sondern daß sie wirklich austauschbar sind, eine IST die andre, da das Böse, und hier kann das auch bewiesen werden, ja in letzter Konsequenz immer von Innen kommt, und nur die andre, die Böse, suggeriert uns diesen Zweitraum, der ein Ort ist, welcher den vorgegebenen verlassen und sich einen eigenen geschaffen hat, um sich dort entfalten zu können, uferlos, denn das Böse duldet, im Gegensatz zum Guten, das "etwas meint", im Sinn von Bedeuten, also zielgerichtet agiert, keine Abgrenzung), sitzt auf der Schulter eines der revoltierenden Arbeiter, die Massen drängen hinter ihr her, füllen die Projektionsfläche, als wären sie, genau wie Wasser eben, draufgeschüttet worden, und Maria-die-Teufelin, die Hände werfend und ein irres, gleichzeitig entrücktes Lächeln auf ihrem weichen Gesicht (man hat Brigitte Helm, die ja ein eher ovales, oder besser: herzförmiges Gesicht hat, nach der Mode der damaligen Zeit, für diese Szenen, in denen sie ja einmal nicht das unschuldige Mädchen ist, die Unterlider dunkel geschminkt, man hat ihr sozusagen künstliche Augenringe, das Zeichen der Dekadenz und der durchzechten Nächte, gemalt, was immer einen unheimlichen Effekt ergibt, einen lebenden Totenschädel - ähnlich schlicht mit etwas dunkler Farbe hergestellt auch, vierzig Jahre später, die Untoten in Herk Harveys "carnival of souls"!), dreht sich, und mit ihr natürlich der "Untermann", auf dessen Schultern sie breitbeinig sitzt, und der in Wirklichkeit sie dreht, rasend schnell, im wahrsten Sinne des Wortes "überdreht", im Kreis. (Die sich opfernde Ripley/Weaver sinkt mitsamt ihrem Ungeheuer/Kind, sich langsam um ihre Achse drehend, in resignierter Selbstaufgabe, schwebt, wie eine einzige skeptische Handbewegung ihres ganzen Körpers, in die Flammen hinab.) Aus dem Filmraum wird sozusagen, mittels einer aggressiven Kreiselbewegung, ein Segment förmlich herausgebohrt, ein Loch entsteht inmitten der Volksscharen, und durch dieses Loch, das von einem Menschen kraft Bewegung erzeugt wurde, kann dieser andere Raum, jener dahinter, vordringen, der dann das eigentliche Entsetzen beim Zuschauer auslöst. Dieser Raum Dahinter bohrt sich in ihn hinein und reißt ihn förmlich aus seinem Kinosessel heraus. Und, je mehr sich die Leinwand mit Menschenmaterial (die Arbeiter, das ist charakteristisch für sie, treten ja fast immer in "Massen" auf, bedrohlich, gesichtslos, amorph, daher geht eine solche Gefahr von ihnen aus, gleichzeitig sind sie aber Spielmaterial, man kann sie nicht auseinanderhalten, eigentlich sind sie Müll, Abfall, es gibt einfach zuviele von ihnen) füllt und wieder freigeräumt wird, scheinen die Massen nur aus dem Grund dort auf die Leinwand hinaufgeschickt worden zu sein, damit mit ihnen endlich aufgeräumt werde und wir dafür wieder mehr Platz haben, um leben und atmen zu können. Die Leinwand hat sich also angefüllt, das Wasser wird aber durch den Abfluß wieder abrinnen (Metropolis droht ja wirklich geflutet zu werden! Doch die wahre Flut sind eben die Menschen selbst), und dafür dürfen wir dann bleiben. Sind deshalb wir die eigentlichen Herrn der Leinwand? Haben wir sie gezielt für diese Vorgänge freigegeben, damit, wie in einem sakralen Akt, uns der Ort zum Wohnen wieder, heil und ohne daß man von fremden Elementen dabei gestört würde (diese fremden Elemente sind aber unter uns, nein, sie sind wir! Nicht im romantischen Sinn, daß wir alle Fremde auf Erden seien oder so, sondern umfassender: in der Totalität muß am Ende jeder dran glauben, auch wenn die Zerstörung ursprünglich nur einzelnen Gruppen gegolten hat), zurückgegeben wird? Ein paar Jahre nach "Metropolis" haben sie dann alle brav "Heil!" geschrien.

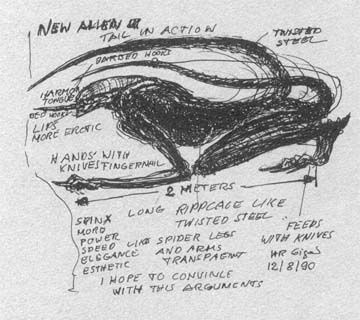

Skizze "New Alien" aus METEOR, 1997, 11

In

"Alien"-Filmen findet, oberflächlicher gesehen, umgekehrt

auch wieder ein Rückschritt noch hinter Fritz Langs ästhetische

(natürlich betrifft das nicht die technischen) Möglichkeiten

statt: Die Abstraktion des Filmkünstlers Lang wird in den Alien-

Filmen, wie in einem Kinderfilm, wieder re-konkretisiert und tritt, als

was wohl? natürlich! als vielarmiges Ungeheuer, als eine Art Hydra

auf, als Material und gleichzeitig materialisiert. In Metropolis tragen

die Menschen ihren Arbeitscharakter, also keinen, auf den anscheinend

immergleichen "nichts-sagenden" Massengesichtern, und diejenigen,

denen Individualität erlaubt ist, vor allem der Sohn des Herrschers

und natürlich der Herrscher selbst, heben sich deutlich, nicht nur

durch Kleidung und Großaufnahme, davon ab. Immerhin sind das Herrscher,

die noch gezeigt werden können, hinter denen man keine weiteren mehr

vermutet. Die Herrschaft hat es zu Beginn des kartellisierten Staates

noch nicht nötig, ihre Spuren zu verwischen, da ihr, "normalen"

Verhältnissen nichts streitig gemacht wird. Der Arbeitscharakter

der Figuren in "Metropolis" ist so stark, daß er sich

hinter diesen Nicht-Gesichtern verbergen muß (die Gesichter sind

wahrscheinlich erst entstanden, als die Arbeit in ihre Züge, wie

in Regale, eingeräumt wurde), und die Gesichter verschwimmen, verschwinden

und, im Gegensatz zu den Herrschern und Maria, die herausgehoben ist unter

den Weibern, sind sie nicht mehr als einzelne, individualisierte wahrnehmbar.

Erst in der "Revolution", die in Wahrheit ja gar keine ist,

werden dann, durch Großaufnahme, einzelne Arbeitergesichter wieder

aus der Masse herausgeschält. Können wir daraus schließen,

daß der Arbeiter erst in der Revolution, da blinder Wille (Er ist

dazu da, Revolution zu machen. Er soll keine Revolution machen.) den einzelnen

ergreift, wieder Mensch wird? Nein, können wir nicht.

Dieser Vorgang hat seine Parallelität auch in den Alien-Filmen. Dort

verschwinden die "Arbeiter" (in diesem Fall: die Kolonisten

und Weltraumkämpfer), die dem Alien und seiner immer weiter vorandrängenden

Brut (!) (von ähnlicher Naturhaftigkeit sind auch die Individuen

in "Metropolis", als wären sie frei zur Entnahme und damit

gleichzeitig zur Auslöschung freigegeben, und es sollten ja in Deutschland

bald Menschen aufgrund ihrer jüdischen Natur ausgemerzt werden!)

gegenüberstehen, vor dem Hintergrund ihres riesigen "Werkstücks",

der vielarmigen Hydra, des Kraken, das sie nicht vernichten können,

das sie nicht vernichten DÜRFEN, denn sonst gäbe es ja nicht

immer neue Fortsetzungen, aber das ist eben nur EIN Grund (und was sind

dabei die Interessen Der Firma?). Die Konversion des "Arbeitscharakters"

der Massen, bzw. der Kämpferklasse (im dritten Teil: "primitive"

Sträflinge, meist Vergewaltiger, Fleisch, das sich auf Fleisch gestürzt

hat, aber durch den Kampf gegen die Bestie nun offenkundig zum Kämpfer,

wenn auch ohne technische Hilfsmittel, geadelt werden kann) in den Alien-Filmen

in reinen Kampf-, Kriegscharakter trägt in beiden Filmen immer auch

noch Werkstättencharakter, wenn man bedenkt, wie laut- und restlos

Vernichtung längst stattfinden kann und stattgefunden hat. Bedeuten

die Alien-Filme eine Art künstlerischer Regression, vergleichen mit

"Metropolis"? Kann man es so interpretieren, daß ein Übertritt

von der rein menschlichen Konstruktion "Die Stadt", einem Komplex,

der als etwas Gemachtes zu erkennen ist und die unaufhaltsame Herrschaft

der Technik, die wiederum kein Begriff des Machens, sondern einer des

Wissens ist, signalisiert, stattgefunden hat, und zwar hin zu einer organischen

Konstruktion namens "Das Ungeheuer"? Und gleichzeitig wäre

dann eine geistige, dynamische Abstraktion, eine von Menschen übernommene

Planung von Lebensraum, welcher nach diesen Menschen greift, sie aber

andrerseits als solche überhaupt erst hervortreten läßt,

paradoxerweise gerade indem er mit den Menschen, die dort wohnen, aufzuräumen

scheint und dadurch ihnen ja den Platz überhaupt erst frei-"räumt"!

übergeführt worden in Natur, in ein Wesen, halb Tier, halb Pflanze,

das anfänglich aus einer Art Schote kommt (ein beliebtes Science-Fiction-Bild)

sozusagen Natur ersten Grades, während die Naturhaftigkeit zweiten

Grades der Metropolis-Bewohner, sosehr sie betont ist, um sie verschwinden

lassen zu können, doch eine durch menschliche Arbeit erreichte, buchstäblich

aus ihnen herausgemeißelte wäre. Und ihr Produkt, die gigantische

Maschine in der Mega-Stadt-Maschine (also Maschine in der Maschine), Der

Moloch im Film, ist zu sehen, drängt sich, als alles Überragendes,

in die Beachtung, während die Technik, normalerweise das wichtigste

in Sci-Filmen, "Alien" hinter der scheinbar "reinen Natur"

des Ungetüms zurücktritt und dieser auch bereitwillig Platz

macht, bis, wie gesagt, diese Natur die Leinwand überwuchert hat.

Ich habe allerdings am Anfang dieses Textes zu beweisen versucht, wie

trügerisch Naturhaftigkeit ist und daß das auch gezeigt wird,

daß sie möglicherweise sogar die raffiniertere Form des Gemachten

ist, da man ja nicht weiß, ob das Alien nicht von Der Firma hergestellt

wurde bzw. ob die Firma nicht überhaupt das Alien IST. Anders gesagt:

Während "Metropolis" die Spannung zwischen Natur und Zivilisation

betont, indem die Menschen das von ihnen Geschaffene letztlich behalten

dürfen und damit siegen (das sentimentale Drumherum braucht uns in

diesem Zusammenhang nicht zu kümmern), wird gerade die Naturhaftigkeit

in den "Alien"- Sci-Filmen als der Höhepunkt des Gemachten,

Verfertigten, was ja nur heißt, daß etwas in die Welt hineingestellt

wurde als etwas, das vorher nicht als ein Anwesendes vorlag, vorgeführt,

vielleicht weil diese Filme inzwischen ja über jede Technik verfügen

und daher Zukunftsvisionen zeigen können, in denen die Darsteller

auf Technologien, die noch gar nicht erfunden sind, Zugriff haben. Die

Natur wird gezeigt als eine siegende, auch über die Technik siegende.

So sieht es vordergründig aus. Daß es so nicht stimmt, habe

ich zu zeigen versucht. Ein zwar außerirdisches, aber immerhin eindeutig

lebendiges Wesen scheint zwar immer wieder über all die Superwaffen

und damit auch über die Menschen zu triumphieren, denn diesen Filmen

ist ja immanent, daß sie immer weitergehen müssen, sonst wärs

aus mit ihnen. Aber dieses Wesen ist wahrscheinlich auch nur Technik (was

es im Film ja im wahrsten Sinn des Wortes ist), und die Herren der Technik,

die "sich auskennen" in dem Sinn, daß sie erkennen was

es zu erkennen gibt und wissen was es zu wissen gibt, haben ihre Gründe,

weshalb sie der Natur, die nicht zu beherrschen ist, nicht trauen und

sie lieber selber machen wollten, und zwar aus dem und mit dem, was heute

ist, was sie heute können, und daher in der Zukunft immer noch besser

können werden.

In einer ihrer besten Szenen muß Sigourney Weaver, in "Alien

2", um das kleine Mädchen Newt zu retten, als lebender Mensch

sich durch eine Maschine sozusagen erweitern. Sie steigt in eine Art riesigen

stählernen Greifbagger, um ihre Person zu vergrößern,

um außen eine Maschine an sich anzubauen, die sie einerseits schützen,

andrerseits das Ungeheuer von ihr abhalten soll. Sie wird unangreifbar,

indem sie ihren Körper in die Maschine zwängt und seine Greifarme

in Richtung Ungetüm bewegt. Die Hydra kann nicht an sie heran, aber

die Greifklauen aus Stahl können die Hydra ergreifen und zerquetschen.

Doch im Grunde ist gerade dieser Versuch Ripleys, die Technik buchstäblich

in die Hand zu bekommen und die Natur in den Griff, ein Rückgriff

auf die kritiklose Bejahung der Technik als etwas Unausweichlichem, entspricht

also einer gängigen Vorstellung von Technik als Instrumentalität,

und wirkt so beinahe wie ein Rückschritt im Vergleich zu jenem Raum,

der von Herren (und ihren "Instrumenten", den Arbeitern) in

"Metropolis" beherrscht wird, und der auf seine Weise ja auch

planetarische, alles, auch das Draußen umfassende Dimensionen besitzt,

die man hinter ihm ahnt: Der Weltraum des Weltraums! In Richtung Alien

müssen die Planeten selbst ihre Leute ausschicken, in die "Kolonien",

ein beinahe dörfliches Idyll, denn zu diesem Zweck müssen, auch

wenn sich Gräßliches und Aufregendes in ihnen abspielt, eben

kleine überschaubare Außenstellen, Doubles der Erde errichtet

werden, um die Ereignisse konkret zu verorten. Metropolis aber ist überall.

Davon ausgehend, kann man den Planeten beherrschen und jede Konstruktion

Wirklichkeit werden lassen, auch die Frau als Roboter, die eine ununterscheidbar

vom anderen (nur die Stimme der Liebe, der Sohn des Herrschers, kann zwischen

ihnen unterscheiden, die übrigen erleiden inmitten all der Technik

einen Rückfall in archaische Zeiten und Vorstellungen, der die Massen

dazu treibt, die "Hexe" zu verbrennen. Die aber lacht nur, sie

ist ja kein Mensch und kann daher nicht sterben, was sie natürlich

weiß. In einer interessanten Entsprechung zur Hexenverbrennung in

"Metropolis", bei der ja in Wahrheit ein künstliches Konstrukt

verbrannt wird, stürzt sich in "Alien 3" Sigourney Weaver,

die das Positiv einer Hexe ist, also die gute - weiße - Frau, die

die Welt vor dem Ungeheuer rettet, das "in ihrem Leib heranwächst",

also dem Bösen, das nun buchstäblich in ihr ist, selbst ins

Feuer, aber den Bruchteil einer Sekunde lang ist sie dem Ungeheuer eben

auch: eine Mutter!), und mit Hilfe derselben Technik wird, das führt

ein Film wie "Metropolis" deutlich vor Augen, in dem die Schaffung

des Roboters ein quasi medizinischer Schöpfungsakt ist, kein technischer,

denn Brigitte Helms Gesicht wird dem Automaten aufprojiziert wie im Mickymausheft

durch den genialen Daniel Düsentrieb das Gemüt eines mißmutigen

Schweins auf ein fröhliches und umgekehrt, also Helm, Drähte,

Gebritzel zwischen beiden, es wird nichts gelötet, geschweißt,

geschnitten, der moderne Mensch, der Massenmensch, die Welt übernehmen,

dessen Revolutionen immer wieder scheitern werden, der aber trotzdem,

es gibt einfach zu viele von ihm, nicht umzubringen sein wird. Sehen wir

es einmal mit unschuldigen Augen, welche Die Firma noch nicht geschaut

haben, die, wie gesagt, ohnedies noch keiner gesehen hat, dann könnte

die Sache andrerseits auch wieder recht einfach sein, so wie aus der Sicht

des Arbeiters die Sache immer auch: einfach ist, er muß nämlich

arbeiten um zu leben. Während die Bekämpfer der Fremden Wesen,

der Aliens (und für die "Aliens" sind natürlich wiederum

die fremden Kolonisten: aliens), hier also ihre Medizinstation aufgestellt

haben und dort ihren Androiden, den - immer "menschlicher" werdenden

Abgesandten Des Kartells (übrigens auch ein Hinweis, daß die

Natur die äußerste Ausformung von Technik sein könnte

und Die Firma den Menschen mit Der Natur nur etwas besonders Raffiniertes

vorgaukelt: der Androide eben als menschlichster Mensch), dort drüben

die Schlafkabinen und noch den und den Raum, den es zu erobern und zu

halten gilt, und dahinter, ohne daß sie einer geklebt hätte

(oder doch?) immer wieder diese Tapete, dieser originelle, aber letztendlich

doch etwas schlichte Hintergrundeffekt, diese außerirdische Wucherung,

die zwar das Wesentliche des Films ist, aber wesentlicher muß selbstverständlich

die Heldin sein, Sigourney, die, am Ende schon fast resignierend, das

Monster bekämpft, in einem Kolonisationsakt, der jedes Mal aufs neue

gerade noch gut geht, aber suggeriert, daß es das nächste Mal

wahrscheinlich nicht mehr klappen wird (Fortsetzung 3, da glaubt man wirklich,

jetzt ist es aber endgültig aus), und damit wird uns natürlich

auch jedes Mal aufs neue suggeriert, daß diese kolonisierbaren Räume

nur deshalb da sind, damit Menschen mit Entschlußkraft, vorgerecktem

Kinn (ungeschminkte Frauen im Film!), Liebe zu Kindern und einer guten,

zum Glück schlanken und langbeinigen Figur in vernünftiger Baumwollunterwäsche

wie auch ich sie trage (da ist das schlichte Baumwollkleidchen Marias

in Metropolis ja geradezu übercodiert dagegen!), sie immer wieder

unermüdlich freikämpfen können, um sich dann dort, in diese

schöne neue Kolonie, die auszubeuten ist (endlich ist er, ebenfalls

ungeschminkt, da, der Zweck von dem ganzen: Ausbeutung), an Stelle derer,

die vorher da waren, selbst hineinzusetzen. Und das ganze Gerümpel,

die ganzen schweizerischen Untier-Konstrukte und Belebungstricks, bewirken

nur, daß jener tiefere und profundere Schrecken beim Betrachter

einmal doch wieder ausbleiben wird, weil der Untergang immer auch Triumph

(der Heldin) ist. Das Organische der Technik (ein Ungeheuer, das mittels

Technik hergestellt wurde) und das Mechanische der Menschen (roboterhafte

Arbeiter), dieser Gegensatz besteht immer noch und bedeutet, daß

die Menschen ihren Räumen nicht, keinen Räumen gewachsen sind.

Also müssen sie mit ihren organischen wie technischen Konstruktionen

sich Räume erst freimachen ("Raum im Osten schaffen", das

war einmal schon die schreckliche Folge, daß Belebtes aufgeräumt

wurde, damit andres, angeblich andersartig Belebtes, selbstverständlich

von höherem Rang, einziehen könne).

Das Freiräumen von Orten bedeutet jedoch nicht, daß es dahinter

nicht andre, gefährlichere geben könnte, mit denen man uns drohen

kann und die, da sie nicht mehr geräumt werden können, weil

man nicht hineinkommt, in letzter Konsequenz auch nicht mehr zu benennen,

nicht einmal zu zeigen sind. Dort wohnt dann Das Kartell selbst. Wir müssen

draußen (drinnen?) bleiben. Die Kolonisten wie die Strafkolonisten

in Teil 3 strengen sich an, das Untier zu zerstören, sie sind mit

Schweiß überzogen, reine, personifizierte Mühe, als wären

sie selbst Dinge, die, wiedrum durch Anstrengung, von andren hervorgebracht

worden sind. Doch Anstrengung allein genügt nicht, ist noch keine

Leistung an sich. Mir kommt vor, als dienten all die Mühen in diesen

Filmen nur dazu, aus einer amorphen Masse an Menschen, die sich da abplagen,

wieder Einzelwesen, Individuen zu erzeugen. Aber wehe, wenn die dann losgelassen

würden! Am Ende fallen sich Frieder und Maria in Metropolis in die

Arme und ergeben 1 Stück Paar, und auch Sigourney kommt davon, wenn

auch am Ende von Teil 3 ziemlich zermantscht, eigentlich: verbrannt, aber

das sieht man nicht mehr, sie kann aber offenkundig rekonstruiert werden,

doch was aus ihr wird, scheint eine neue Gattung zu sein, eine neue Spezies,

halb Person, halb Funktion, bzw. die Funktion ist ihr in Fleisch und Blut

buchstäblich übergegangen. Ist das ein Rückschritt zu Teil3,

in dem Fleisch und Fleisch sich sozusagen nackt und geschlechtslos gegenüberstehen

mußten, und sogar die kleine Newt nur mehr ein Fleischklumpen ist,

der, unter den Blicken der "bis ins Mark" getroffenen Ripley,

seziert wird? Wer oder was wartet denn in Teil 4 eigentlich auf diese

völlig neue Art, die wir da frisch hereinbekommen haben? Wieder einmal,

wie schon immer: Herrschaft. Weil was leer ist auch beherrschbar werden

soll, weil was chaotisch ist auch die Strenge des Gesetzes kennenlernen

soll, das aber dann wirklich für alle gelten wird, weil was noch

nicht da ist vielleicht einmal noch kommen wird. Es wird vielleicht sogar

das Ewige einmal über die Zeit kommen, dann müssen da Dinge

stehen, die dem gewachsen sein werden, und die von uns kommen, auch wenn

sie uns niemand zugetraut hat, und wäre es, daß dann einfach

wir hier wohnen und es uns nicht gefallen lassen.

Als hätte der Regisseur das geahnt, hat er Sigourney Weaver also

im bisher letzten Teil, dem vierten (ich habe ihn noch nicht gesehen)

offenkundig, da ihm die rein technischen Möglichkeiten und Ideen

langsam ausgehen (und er, in Teil 3, schon auf die "natürlichen"

zurückgreifen mußte), ähnlich der bösen Maria, dem

Roboter, in Metropolis, da Sigourney/Ripley ja verbrannt, also restlos

tot, ist, mithilfe ihrer DNA-Formel wieder neu zusammengesetzt, und nun

scheint sie nicht genau zu wissen, ob nicht auch DNA-Masse des Aliens,

welches sie, Ripley, getötet hat, bzw. welches sie in und mit sich

gemeinsam getötet hat, in ihre Gene eingedrungen ist. Das wird interessant,

denn jetzt ist der Feind eindeutig, ohne jeden Zweifel, ohne jede Ambivalenz,

in einem selbst, aber man weiß es wieder einmal nicht genau. Oder

man ist selbst sein eigener Feind. Na, aber gewiß doch! Das ist,

immerhin, ein neuer Ansatz, daß nämlich die Heldin selbst nicht

mehr weiß, ob sie menschlich ist oder nicht. Daß die Heldin

wirklich, gerade indem sie Negativ wie Positiv in einem ist, "außerhalb"

bleiben darf, wie alle Helden letztlich, und auch ein andres Symptom spricht

dafür: Die Schauspielerin hat sich in einem Interview beklagt, daß

in Teil 3 jene kurze Sequenz, etwa drei Minuten, aus dem Film herausgeschnitten

worden seien, die zeigen, was Sigourney Weaver/Ripley überhaupt ticken

lasse: ihre Tochter nämlich, und daß dieser aus Gründen

der Zeitüberschreitung erfolgte Schnitt (im director's cut auf Video

ist die Sequenz vorhanden!) das ganze habe kippen lassen, die Geschichte

geändert habe ("If you bust your gut trying to play a character

and then they take away your raison d'etre, it's such a slap in the face".

In demselben Interview erzählt Weaver übrigens auch, daß

sie selbst schwanger geworden sei, ein Kind gewollt habe, weil sie sich

mit der Darstellerin der kleinen Newt so gut verstanden habe! Wenn das

nicht heißt, daß Kunst und Leben ineinander übergehen

können...!). Die Frage ist: Wurde dieses biographische Detail veilleicht

auch aus dem Grund aus dem Leben Ripleys geschnitten, um ihr Menschsein

zu unterlaufen? Um etwas anderes-als-einen- Menschen aus ihr zu machen,

was sie in der bislang letzten Folge offenkundig wird? Wahrscheinlich

wäre es wieder Paranoia, das zu glauben. Man wird von Sigourney Weaver

wissen, daß sie dann immer noch durchsichtige Kleider und Bleistiftabsätze

tragen und aussehen wird, als ob sie das jeden Tag täte, und zwar

weil sie es ja ganz gewiß oft tut. Wie sich Brigitte Helm privat

gekleidet hat, weiß ich nicht. Sie sind beide ja auch Räume

hinter den Räumen, aber solche, die wir ruhig sehen dürfen.